우리은하 끝에 다른 '피' 가진 젊은 성단 존재

송고시간 | 2020-01-09

충돌 경로에 있는 마젤란계류 가스로 형성

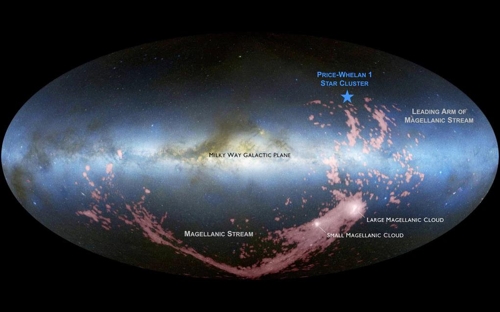

우리은하 지도

중앙이 우리은하이며, 오른쪽 상단의 푸른 별표시가 젊은 별로 구성된

프라이스-웰런 1 성단. 고동색 띠는 마젤란 계류를 나타낸다. [NASA/D.니데버 제공]

(서울=연합뉴스) 엄남석 기자 = 우리은하 외곽에 충돌 경로에 있는 인근 대·소마젤란 은하에서 '피'를 받은 것으로 보이는 젊은 별 성단(星團)이 존재하는 것으로 밝혀졌다.

아주 오래된 늙은 별이 있는 지역에 젊은 별이 존재하는 것 자체가 이례적인 데다 인근 왜소 은하의 물질로 형성돼 관심을 끌고 있다.

플랫아이언 연구소 산하 '전산 천체물리학 센터'(CfCA)에 따르면 이 센터 연구원 에이드리언 프라이스-웰런 박사가 이끄는 연구팀은 8일(현지시간) 하와이 호놀룰루에서 열린 미국천문학회(AAS) 235차 회의에서 우리은하 외곽서 발견된 새 성단에 관한 연구결과를 발표했다.

연구팀은 이 발표에 앞서 학술지 '천체물리학저널'(The Astrophysical Journal) 최근호를 통해서도 두 차례에 걸쳐 새 성단의 발견과 별에 대한 분광분석 결과 등을 소개했다.

프라이스-웰런 박사는 우선 우리은하 내 17억개에 달하는 별의 위치와 움직임 등을 관측해 온 가이아 위성의 자료에서 청색항성(푸른별)을 골라낸 뒤 이 별과 함께 움직이는 무리를 찾아냈다.

푸른별은 표면 온도가 가장 높은 O형 별로 우주에는 흔하지 않은데 이미 알려진 성단과 겹치는 것을 제외한 결과, 최종적으로 한 무리만 남았다.

우리은하는 별이 빽빽이 들어차 곁에 붙어있는 것으로 보여도 실제로는 멀리 떨어져 있는 등 성단을 특정하기는 쉽지 않은 작업으로 평가돼 왔다.

연구팀이 새로 확인한 성단의 별들은 약 1억1천700만년 전에 형성돼 상대적으로 젊으며, 우리은하의 가장 바깥 부분에 있는 것으로 파악됐다.

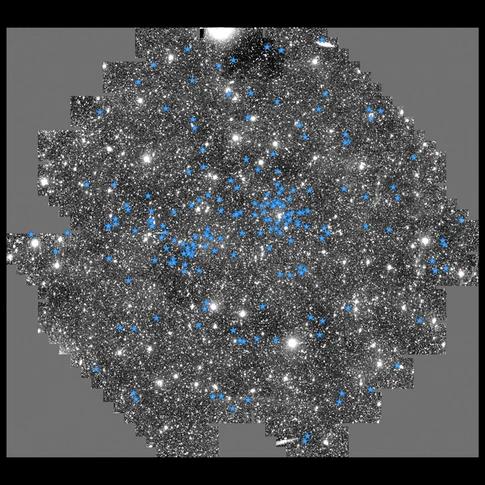

우리은하 외곽의 젊은 별(푸른색 점) 성단

[A. 프라이스-웰런 제공]

젊은 별들은 대개 은하 원반부에 몰려 있으며, 연구팀이 '프라이스-웰런 1'이라고 명명한 이 성단처럼 은하 외곽에 나와 있는 것은 없다고 한다.

연구팀은 프라이스-웰런 1 중에서도 밝기가 강한 별 27개를 대상으로 금속 성분을 분석한 결과, 별의 재료가 되는 가스가 우리은하보다는 인근에 있는 '마젤란 계류'(Magellanic stream)에 가까운 것으로 나타났다.

띠 모양의 가스 구름인 마젤란 계류는 대마젤란은하와 소마젤란은하 사이를 흘러 우리은하에 닿아있는데 금속 성분이 많은 우리은하 외곽의 가스와는 달리 금속 성분이 많지 않다.

연구팀은 마젤란 계류의 가스가 우리은하 주변을 싸고 있는 가스를 뚫고 들어가면서 생긴 항력으로 압축되고, 우리은하의 중력이 더해지면서 별 형성이 시작돼 우리은하의 별이 된 것으로 해석했다.

프라이스-웰런 1의 별들은 지구에서는 파악하기 어려운 마젤란 계류 가스의 끝부분을 쉽게 파악할 수 있는 기준으로 활용될 수 있는데, 이 별들의 위치와 움직임을 종합한 결과, 마젤란 계류의 끝은 우리은하에서 약 9만광년 떨어진 지점으로 파악됐다. 이는 종전까지 예상돼오던 것의 절반밖에 안 되는 곳이다.

이번 연구에서 별의 금속 성분을 측정한 몬태나대학 물리학 조교수 데이비드 니데버 박사는 "마젤란 계류가 우리은하에 예상한 것보다 더 가까이 있다면 현재 모델이 예측하는 것보다 더 빨리 우리은하에 병합될 가능성이 크다"면서 "궁극에는 이 가스들이 우리은하 원반부의 새 별이 될 것"이라고 했다.

그러면서 "현재 우리은하는 공급되는 것보다 더 빨리 가스를 소진하고 있는데 (병합을 통해) 추가로 가스를 확보하면 새 별을 계속 만들어내는 데 도움이 될 것"이라고 했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, eomns@yna.co.kr>2020/01/09 16:45 송고

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200109148100009?section=international/all

79만년 전 라오스를 강타한 초대형 소행성 흔적 확인

(연구)

입력 : 2020.01.09

▲ 사진=123rf.com(자료사진)

▲ 출처=Proceedings of the National Academy of Sciences

지구에는 매일 같이 작은 운석들이 쏟아진다. 대부분 크기가 매우 작고 위험하지 않은 것이지만, 6600만 년 전 비조류 공룡과 많은 중생대 생물의 멸종을 가져온 대형 소행성 충돌처럼 치명적인 결과를 가져오는 것도 있다.

과학자들은 지구에 얼마나 대형 소행성이 자주 충돌하는지 알아내기 위해 지표를 샅샅이 뒤져 숨겨진 크레이터를 찾아내고 있다.

지구의 경우 활발한 지질 활동으로 지표가 끊임없이 변하는 데다, 물에 의한 침식 작용과 식물 등 여러 가지 요인이 표면을 바꾼다. 더구나 행성 표면의 상당 부분이 바다라서 위성인 달과 달리 크레이터의 흔적을 찾기가 힘들다.

그러나 과학자들은 소행성 충돌 시 고온 고압 환경에서 생성된 파편인 텍타이트 (tektite)를 이용해 오래전 있었던 소행성 충돌의 증거를 확인할 수 있다. 이렇게 확인된 소행성 충돌 중 하나가 79만 년 전 발생한 대규모 소행성 충돌이다.

당시 충돌 파편인 텍타이트는 아시아 남부는 물론 호주 대륙과 남극 일부까지 광범위한 지역에서 발견된다. 텍타이트가 퍼진 면적은 지구 면적의 10분의 1에 달한다.

미국, 싱가포르, 태국, 라오스의 국제 과학자팀은 이 충돌이 발생한 정확한 지점을 알아내기 위해 인도차이나 반도의 예상 충돌 지점을 조사했다. 파편의 방향으로 볼 때 태국과 라오스에 걸친 지역이 가장 의심되었기 때문이다.

지층 조사를 통해 텍타이트 이외의 충돌 파편 및 정밀한 지형 조사 결과 라오스에 있는 용암 지대인 볼라벤 화산 지대(Bolaven volcanic field)가 충돌 지역임을 확인했다. (사진) 이 지역은 용암이 자주 분출했던 지역으로 79만년 전 충돌 이후에도 용암이 흘렀다. 따라서 이제까지 쉽게 찾을 수 없었다.

볼라벤 크레이터의 지름은 13-17km로 충돌 당시 광범위한 주변 지역을 초토화시키고 전 지구적인 기후 변화를 일으켰을 것이다. 만약 지금 이 정도 크기의 소행성이 지구를 강타했다면 수백만 명이 죽고 여러 지역에서 기상 이변이 속출했을 것이다.

다행히 이런 일은 매우 드물게 발생한다. 하지만 구체적인 빈도와 파급 효과를 알기 위해 과학자들은 숨은 크레이터를 계속해서 찾아 나갈 것이다.

사진=123rf.com

[서울신문 나우뉴스] 고든 정 칼럼니스트 jjy0501@naver.com

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200109601016§ion=&type=daily&page=

'지구촌 얘기들 !' 카테고리의 다른 글

| + 행성도 시한부 인생?…/ 태양계 이전 우주먼지 담은 최고(最古) 운석 확인 (0) | 2020.01.14 |

|---|---|

| + [충격]「이란 지역의 아눈나키가 미국에 격노」푸틴이 트럼프에 경고! - 제3차 세계대전 방지 (0) | 2020.01.12 |

| + [충격] 러시아 푸틴「아눈나키를 냄새로 식별하는 개」육성 완료! - 6년간 전쟁중이었다! (0) | 2020.01.11 |

| + UFO 뉴스 [1/10 ~ 1/6/2020] / 태양 주변에, 지구촌 상공에 여기저기 출현하고 있는 UFO 동영상 모음 (0) | 2020.01.11 |

| + '붉은행성' 화성 물 증발 예상보다 더 빨리 진행 (0) | 2020.01.10 |

| + 첫 관측 블랙홀서 빛 99% 속도 물질분출 확인 (0) | 2020.01.09 |

| + [충격영상] 이란 솔레이마니 사령관 살해 항의집회 중에 UFO 출현!...천사일 가능성도? (0) | 2020.01.09 |

| + 고대 북극성 '용자리 알파' 짝별과 일식 새로 밝혀져 (0) | 2020.01.08 |

| + [X파일: 외계인의 흔적] 지구와 달은 외계인의 설계다?! / 나사는 우리를 속이고 있다! (0) | 2020.01.08 |

| + 英 최초 우주 비행사 - '외계인은 존재하며, 이미 지구에 와 있을 것' (0) | 2020.01.07 |