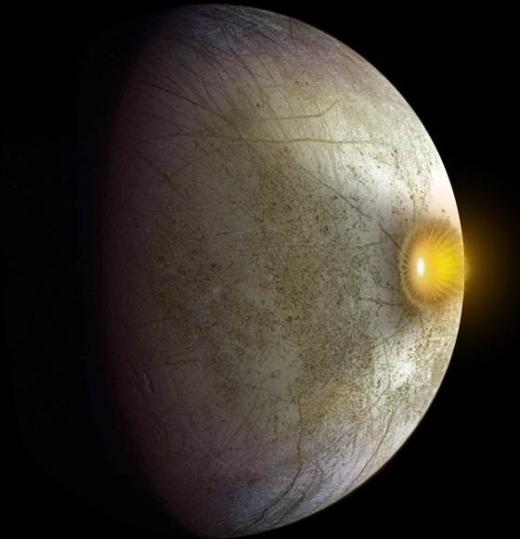

‘유로파’ 혜성 충돌 흔적 발견…생명체 가능성 ↑

입력: 2013.12.12 14:44

’목성의 달’ 유로파(Europa)에 거대한 혜성 혹은 소행성과 충돌한 흔적이 발견돼 관심이 집중되고 있다.

최근 미 항공우주국 나사(NASA)는 목성탐사선 갈릴레이호가 촬영한 유로파의 이미지를 분석한 연구 결과를 공개했다.

그간 유로파는 태양계에서 생명체가 존재할 가능성이 가장 높은 곳으로 주목받아 왔다. 그 이유는 유로파 얼음 표면 아래에 거대한 규모의 호수가 존재한다는 연구가 힘을 얻고 있기 때문.

이번에 나사 측은 한발 더 나아가 혜성 충돌을 언급해 유로파의 생명체 존재 가능성을 더욱 높였다. 과학자들은 일반적으로 혜성 혹은 소행성이 종종 원시적인 생명체의 재료가 되는 유기 화합물을 싣고 다니는 경우가 많다고 보고있다.

따라서 유로파에 이 충돌한 혜성 혹은 소행성이 유기 화합물을 ‘배달’ 했을 가능성이 있는 셈이다.

나사 제트 추진 연구소(NASA‘s Jet Propulsion Laboratory) 짐 셜리 박사는 “생명체를 만드는데 가장 중요한 유기 물질이 혜성 혹은 원시 소행성에서 자주 발견된다” 면서 “혜성 충돌이 유로파의 원시 생명체를 만드는 새로운 장을 열었을 수 있다”고 밝혔다.

한편 지금까지 나사 측은 화성에서 생명체를 찾고있는 탐사로봇 큐리오시티처럼 목성에도 우주선을 보내야 한다는 주장을 펼쳐오고 있다.

각종 연구를 통해 유로파의 생명체 가능성이 제기되고 있으나 ‘랜드 미션’(land mission)을 통해 직접 유로파의 ‘뚜껑’을 열어봐야 진실을 알 수 있기 때문이다.

지난 1610년 갈릴레오 갈릴레이가 발견한 유로파는 목성에서 4번째로 큰 위성으로 탐사선 보이저호에 의해 표면이 얼음으로 덮여 있다는 사실이 확인된 바 있다.

나우뉴스 박종익 기자 pji@seoul.co.kr

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20131212601014

빅뱅 없이 우주 무한팽창하는 ‘레인보우 이론’ 주목

입력: 2013.12.12 16:29

우주의 나이가 138억 살로 생각되는 것도 놀랍지만, 이제 일부 학자들은 우주가 대폭발(빅뱅) 없이 무한 팽창하고 있다고 제안해 주목받고 있다.

11일(현지시간) 영국 일간 데일리메일 등 외신에 따르면 이 같은 이론은 그간 물리학계에서 널리 받아들여지지 않았던 ‘레인보우 그래비티’라는 이론의 결론이다.

이 이론은 우주에서 중력의 영향은 다양한 빛의 파장에 의해 다르게 느껴진다고 제안하는데, 이때 파장에 따라 무지개처럼 보이므로 레인보우 그래비티(무지개 중력)라는 명칭이 붙여졌다. 이 이론은 10년 전 일반상대성이론과 양자역학이론 사이의 차이점을 보완하기 위해 제안됐다.

연구자들은 이 이론이 기존 빅뱅이론에서 138억 년 전 우주가 시작될 때 밀도가 무한해 지는 지점인 특이점의 결함을 강조하는데서 비롯됐다고 밝혔다.

아인슈타인의 일반상대성이론에 따르면 질량이 매우 큰 물체는 주변의 시공간을 왜곡해 빛을 포함한 다른 대상이 주변을 지나갈 때 구부러진 경로를 따라가게 만든다.

빅뱅이론은 1922년 러시아의 우주론자 알렉산드르 프리드만에 의해 공식화됐는데, 그는 아인슈타인의 이론을 통해 우주가 고온·고밀도 상태에서 시작됐다고 풀이했다.

하지만 ‘레인보우 그래비티’ 이론에서 ‘에너지’가 다른 입자는 확실히 서로 다른 시공간과 중력장에 나타난다고 이집트 이론물리학센터의 아델 아와드 교수는 주장했다. 이는 입자가 자신의 에너지 영향을 받지않고 경로를 따라 이동한다는 현재 이론을 반박한다.

교수팀은 ‘레인보우 그래비피’ 이론은 기존 이론과 약간 다른 해석을 기반으로. 우주의 기원에 관한 2가지 시나리오를 제안한다고 말했다.

첫 번째 제안은 시간을 되짚어 보면 우주는 밀집돼 밀도가 무한해지긴 하지만, 결코 대폭발에 도달하지 않았다는 것이다. 또 다른 시나리오에서도 우주는 한정된 초고밀도에 도달했으며, 그런 다음 안정기에 들어섰다.

아와드 교수는 “우주에서 물질과 빛의 경로를 추적하는 두 시나리오에에 따르면 우리가 빅뱅으로 알고 있는 무한히 작은 특이점에 도달할 필요가 없다”고 말했다.

연구팀은 추후 몇 년간 레인보우 그래비티의 영향을 보여주는 감마선 버스트와 같은 다른 우주 현상을 연구할 계획이다.

한편 이번 연구 결과는 ‘우주론과 입자물리학회지’(Journal of Cosmology and Astroparticle Physics) 최신호에 실렸다.

사진=데일리메일 캡처

나우뉴스 윤태희 기자 th20022@seoul.co.kr

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20131212601019

'지구촌 얘기들 !' 카테고리의 다른 글

| + 신비의 토성 위성 타이탄 ‘거대 바다’ 모습포착 사진공개 (0) | 2013.12.16 |

|---|---|

| + “노아의 방주 성경 묘사와 달리 둥근 원형이었다” - 3700년 전 메뉴얼 발견 (0) | 2013.12.16 |

| + UFO와 외계인 / 구글 어스에 포착된 UFO . 반투명 외계인들인가요? (0) | 2013.12.14 |

| + 목성 위성 유로파서 '치솟는 물기둥' 관측 - 지구물리학연합 발표 (0) | 2013.12.13 |

| + 태평양 불의 고리 지역들 위험 / 13일~14일 시간당 유성우 120여개 발생 (0) | 2013.12.13 |

| + 시대와 역사 - 정치편 (프리메이슨) / 경제편 (미국 중앙은행 FRB) (0) | 2013.12.12 |

| + 토성 고리서 ‘미스터리 조각’ 발견…새로운 ‘달’ 가능성 (0) | 2013.12.12 |

| + 나사 위성 촬영한 고화질 ‘태양 대기’ 사진 공개 - 태양폭풍 모습 (0) | 2013.12.11 |

| + UFO 뉴스 / 은하연합- 미군 무기연구 시설공격 감행사건. 근접 촬영된 UFO들 (0) | 2013.12.11 |

| + 태양 극이동을 앞두고 나타나는 이상 현상들 - 트리니티 정렬 16일 (0) | 2013.12.10 |