[아하! 우주]

금성에도 ‘활화산’ 있다…에너지 분출 확인

입력: 2016.10.20 17:00

‘지구의 사악한 쌍둥이’로 부르는 금성에 다른 행성보다 더 많은 수의 활화산이 있다는 연구결과가 나와 학계의 관심이 쏠리고 있다.

금성은 평균 온도가 457~462℃에 이르는 태양계에서 가장 뜨거운 행성이며, 지구와 크기 및 질량, 중력은 흡사하나 표면이 매우 뜨겁고 대기에는 강한 산성 구름이 가득 차 ‘지구의 사악한 쌍둥이’로 불린다.

독일우주센터(German aerospace center) 연구진에 따르면 현재 금성 표면에 있는 활화산 중 1개 이상은 매우 최근에 폭발한 것으로 보이며, 다른 화산들도 여전히 활동 중인 것으로 밝혀졌다.

이러한 사실은 유럽우주기구(ESA)의 금성탐사선인 금성익스프레스 호가 2006~2014년 까지 금성의 표면과 대기 중에서 수집한 방대한 양의 데이터를 분석하면서 밝혀졌다.

이 데이터 중에는 금성의 남반구를 포함한 지도도 포함돼 있는데, 금성을 두껍게 덮고 있는 ‘영구적인 구름’ 탓에 지도의 해상도를 높이는 데에 한계가 있었다.

이 같은 한계를 극복하기 위해 전문가들이 이용한 것은 미국항공우주국(NASA)에서 1989년 쏘아올린 마젤란 탐사선이 보내온 금성의 자료들이다.

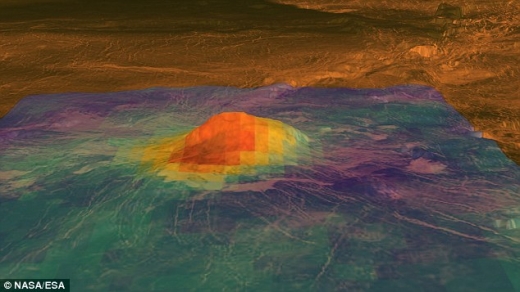

독일우주센터 연구진은 금성익스프레스 호와 마젤란 호가 보내온 데이터를 종합 분석한 결과, 금성의 화산 중 하나인 이든 몬스 화산의 동쪽 측면 및 꼭대기 인근에서 특정 에너지가 분출되고 있다는 것을 확인했다.

이든 몬스는 금성의 남반구에 위치하고 있으며, 바닥면 지름은 약 200㎞에 달한다. 데이터 분석 결과 이든 몬스의 꼭대기에서 동쪽 측면으로 용암이 흘렀으며, 지질학적으로 분석해 봤을 때 이는 이 화산이 매우 최근에 활동한 것을 보여주는 근거로 해석된다.

연구진은 “서로 다른 두 개의 미션(금성익스프레스 호와 마젤란 호)에서 얻은 데이터베이스를 혼합해 하나의 결과를 도출한 것은 이번이 처음”이라면서 “우리는 이를 통해 금성의 매우 선명한 지질학적 지도를 얻을 수 있게 됐으며, 동시에 지구 이외의 다른 행성의 표면에 있는 활화산의 형태에 대해서도 명확하게 확인할 수 있었다”고 설명했다.

독일우주센터의 자세한 연구결과는 미국 캘리포니아에서 열린 미국천문학회 연례학회에서 발표됐다.

나우뉴스 송혜민 기자 huimin0217@seoul.co.kr

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20161020601022§ion=&type=daily&page=

[우주를 보다]

‘별중의 별’ 에타 카리나이 최고화질 포착

입력: 2016.10.20 11:05

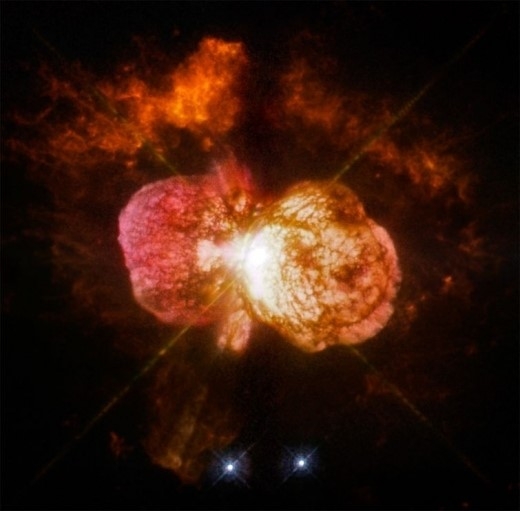

지구로부터 약 7500광년 떨어진 곳에는 ‘별중의 별’로 불리는 특이한 쌍성이 존재한다. 마치 날갯짓하는 것 같은 환상적인 모습 덕에 아름답지만 치명적인 쌍성계 ‘에타 카리나이’(Eta Carinae)다.

용골자리(Constellation Carina)에 위치한 에타 카리나이는 지금도 매우 격렬하면서도 불안정하게 활동하는 별로, 크고 작은 두개의 ‘태양’으로 이루어져 있다. 큰 별은 태양보다 질량이 90배 정도 크지만 무려 500만 배나 밝은 것이 특징이다. 작은 별 역시 태양보다 30배 정도 큰 질량을 가졌으며 100만 배는 더 밝다.

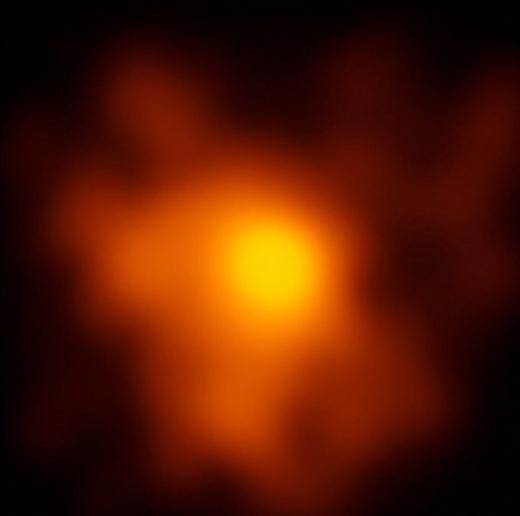

그간 천문학계의 주요 관측대상이 된 에타 카리나이의 '속살'이 담긴 역대 최고화질 사진이 포착됐다. 최근 독일 막스플랑크 전파 천문학연구소 등 국제공동연구팀은 유럽남방천문대(ESO)의 초대형망원경 간섭계(Very Large Telescope Interferometer·VLTI)를 이용해 격렬하게 활동하는 에타 카리나이를 촬영했다고 발표했다.

공개된 사진을 보면 전체 배경을 차지하고 있는 것은 용골자리다. 이중 가운데 사진 박스의 주인공이 에타 카리나로, 대폭발로 인해 방출된 물질로 구성된 호문쿨루스라 불리는 아름다운 성운으로 보인다. 곧 에타 카리나는 두 개로 별로 구성된 쌍성계지만 이 사진에 보이는 것은 별이 아닌 별이 남긴 흔적(성운)인 것이다.

이번에 국제 천문학연구팀이 관측한 것은 바로 그 성운 안을 처음으로 들여다 본 것이다. 붉은 원형으로만 보이는 이 사진은 보잘 것 없는 것처럼 여겨지지만 별의 진화과정을 연구하는데 큰 도움을 준다.

연구를 이끈 게르디 웨이겔트 박사는 "두 개의 별 사이에서 시속 1000만 km에 달하는 무시무시한 항성풍이 분다"면서 "이 성운 속에는 태양을 10개 이상 만들 수 있는 막대한 에너지가 숨어 있다"고 밝혔다.

사진=ESO

나우뉴스 박종익 기자 pji@seoul.co.kr

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20161020601006§ion=&type=daily&page=

'지구촌 얘기들 !' 카테고리의 다른 글

| + 두 행성계가 쌍으로 존재…‘쌍 행성계’ 발견 - 카네기 과학연구소 (0) | 2016.10.23 |

|---|---|

| + UFO 뉴스 / 지구촌 상공에 출현하고 있는 - UFO 목격 사진들과 비디오들 모음 - [10/12 - 10/19/2016] (0) | 2016.10.23 |

| + ESA 화성 착륙선, 추락돼…추락 흔적 사진 공개 (0) | 2016.10.22 |

| + 블랙홀 안으로 떨어진다면?…우주 궁금증 ‘TOP 5’ - 우주는 끝이 있을까? (0) | 2016.10.22 |

| + “화성에 생물 존재 가능성 커” / 화성 착륙선 실종…통신두절 (0) | 2016.10.22 |

| + UFO 뉴스 / 태양 주변에, 지구촌 상공에 여기저기 출현하고 있는 UFO 들 영상모음 [10/16 ~ 10/19/2016] (0) | 2016.10.20 |

| + 화성 생명체 흔적 찾는 유럽 무인탐사, 착륙선 '터치다운 / 화성 모습 공개 (0) | 2016.10.19 |

| + 지구의 운명은 범죄를 저지르고자 하는 미친 자들의 손에 놓여 있다 - 진정한 인도주의적 위기 (0) | 2016.10.19 |

| + “천왕성 고리 속에 숨겨진 ‘초미니 달’ 2개 더 있다” (0) | 2016.10.17 |

| + “5,600만년 전 지구와 운석 충돌…급속한 온난화 초래” (0) | 2016.10.17 |