허블부터 레이더까지 다양하게 포착된 비르타넨 혜성

송고시간 | 2018-12-21

지난 16일 최근접 이후 이미지 공개 잇따라

혜성 비르타넨(오른쪽)과 플레이아데스 성단[애리조나대학, 빈센트 청 제공]

(서울=연합뉴스) 엄남석 기자 = 지난 16일 1950년 이후 지구에 가장 가까이 지나간 '비르타넨 혜성(46P/Wirtanen)'을 관측한 이미지들이 쏟아지고 있다.

허블 우주망원경이 찍은 사진에서 칠레 아타카마 사막에 있는 고성능 전파망원경 ALMA가 포착한 전파 이미지와 레이더 영상에 이르기까지 다양하다.

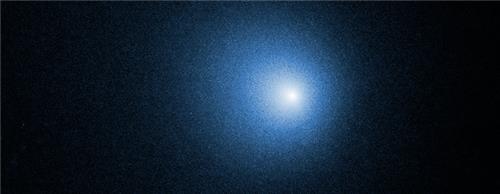

허블이 포착한 비르타넨[NASA 제공]

지구 대기권의 방해를 피해 저궤도에 배치된 허블 우주망원경이 잡은 이미지는 비르타넨이 지구에 가장 가깝게 접근하기 전인 지난 13일 찍은 것이다.

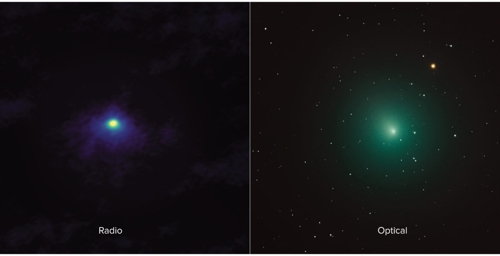

ALMA 이미지는 이보다 앞선 지난 2일 비르타넨의 핵을 둘러싸고 있는 가스층인 코마(coma)에 초점을 맞췄다. 이때 혜성의 위치는 지구에서 약 1천650만㎞가량 떨어져 있었다.

ALMA가 포착한 전파이미지와 아마추어 천문가가 찍은 사진 [ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),

M.코디너, NASA/CUA; 데릭 드미터, 에밀 뷰엘러 플라네타륨]

ALMA는 비르타넨의 대기를 구성하는 유기분자인 시안화수소(HCN)가 방출하는 "빛'의 밀리미터파를 이미지로 담았으며, 혜성에 유기분자가 풍부해 지구 초기에 생명의 화학적 씨앗을 뿌렸을 수 있다는 점을 확인했다고 미국 국립전파천문대(NRAO) 측이 밝혔다.

비르타넨은 약 5.4년마다 찾아오는 혜성으로 수백, 수천년의 주기를 가진 다른 혜성은 물론 가장 널리 알려진 핼리 혜성의 76년 주기와 비교해도 상당히 짧은 편이다.

비르타넨은 지구에 1천16만㎞까지 다가왔는데 이는 지구와 달 거리의 약 30배에 달하는 것이다.

애리조나대학(UA) 달·행성연구소 천문학자들은 아레시보관측소의 행성 레이더로 포착한 이미지를 공개했다.

비르타넨 레이더 영상

혜성 핵이 시계 반대방향으로 8.9시간 주기로 돌고 있다. 화면은 1.4시간 분량.

[애리조나대학 제공]

혜성은 가스와 먼지로 둘러싸여 있어 레이더 이미지가 혜성의 본체와 정확한 궤도를 파악하는데 이점이 있다고 밝혔다.

<저작권자(c) 연합뉴스> eomns@yna.co.kr 2018/12/21 10:51 송고

https://www.yna.co.kr/view/AKR20181221058200009?section=news

[우주를 보다] 혜성 찾아보는 방법, 아주 쉬워요

입력 : 2018.12.21

-쌍안경으로 '비르타넨' 볼 마지막 기회

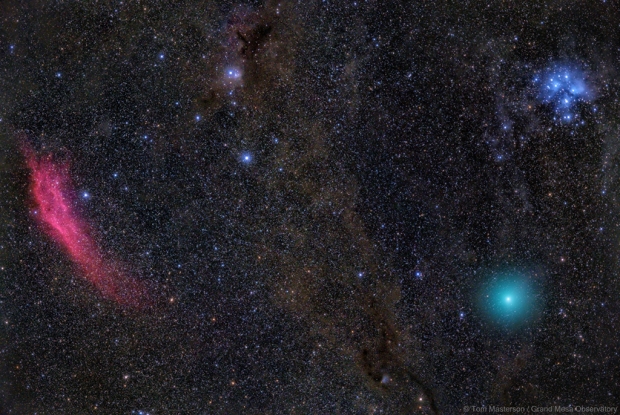

▲ 초록색 자태를 자랑하는 비르타넨 혜성(오른쪽 아래).

혜성 위쪽의 푸른 별무리는 플레이아데스 성단, 왼쪽의 붉은 성운은 캘리포니아 성운이다.

(출처: Tom Masterson/Grand Mesa Observatory)

5년 만에 맨눈으로 볼 수 있는 혜성 비르타넨이 지나는 길목을 찍은 현란한 밤하늘 풍경 사진이 미 항공우주국(NASA)이 운영하는 '오늘의 천문사진'(APOD)에 소개되었다.

마치 축제 분위기를 자아내는 듯한 현란한 밤하늘 풍경은 비르타넨 혜성이 지구 행성에 가장 가까이 접근한 12월 17일(현지시간) 이른 아침에 촬영한 것이다.

형광빛을 띤 초록색은 주로 혜성의 코마에 있는 탄소 분자가 내는 빛이며, 중앙의 흰 점은 혜성의 핵 부분이다. 핵의 크기는 약 1km다. 혜성의 위에서 빛나는 푸른색 별들의 무리는 플레이아데스 성단으로, 푸른빛은 성단의 젊은 별들을 둘러싼 가스 또는 먼지 구름이 별빛을 받아 반사하는 빛이다.

이 성단은 우리나라에서도 예로부터 잘 알려진 것으로, 좀생이별이라는 이름으로 불리어진다. 이 역시 하늘이 맑을 때 황소자리에서 맨눈으로 볼 수 있다.

페르세우스 분자 구름의 가장자리를 따라 왼쪽으로 어두운 성운을 가로지르면 캘리포니아 성운으로 알려진 발광 성운 NGC 1499이 보인다. 이 붉은빛 성운은 너무나 희미해 맨눈으로는 볼 수 없다. 성운의 붉은빛은 이온화된 수소 원자들과 재결합하는 전자들로부터 나오는 것이다.

오는 24일(한국시간) 즈음에 비르타넨 혜성은 쌍안경으로 쉽게 찾아볼 수 있는데, 겨울 별자리인 마차부자리의 알파별 카펠라 부근에 쌍안경으로 훑으면 초록색으로 빛나는 혜성을 금방 찾을 수 있다. 주기 5.4년의 비르타넨 혜성은 이번 지구에 최근접했을 때 밝기가 3.5등급으로, 앞으로 15년간 이 같은 밝기로 혜성을 관측하기는 어렵다.

참고로, 스마트폰에 별자리 앱을 받아서 깐 후 밤하늘의 대상 천체에 겨누면 그 이름과 별자리가 같이 뜬다. 별자리 공부를 따로 할 필요가 없는 시대가 된 셈이다.

1948년 미국의 천문학자 칼 비르타넨이 발견해 비르타넨 혜성이라는 이름을 얻은 이 혜성은 작은 규모에 비해 많은 수증기를 내뿜고 있어 과학자들이 물의 기원을 탐구하는 데 실마리를 줄 것으로 기대하고 있다.

[출처: 서울신문 나우뉴스] 이광식 칼럼니스트 joand999@naver.com

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20181221601001§ion=&type=daily&page=

[와우! 과학] 목성의 얼음 위성을 탐사할 원자력 로봇 ‘터널봇’ 입력 : 2018.12.21 태양계에는 여러 위성이 존재하지만, 목성의 위성 유로파와 토성의 위성 엔셀라두스는 생명

▲ 터널봇의 개념도. 출처=Alexander Pawlusik, LERCIP Internship Program NASA Glenn Research Center 태양계에는 여러 위성이 존재하지만, 목성의 위성 유로파와 토성의 위성 엔셀라두스는 생명체 존재 가능성 때문에 특별한 관심을 받고 있다. 작은 얼음 위성이지만, 목성과 토성의 중력에 의해 내부에서 열이 발생해 얼음을 녹일 수 있다.

[출처: 서울신문 나우뉴스] 고든 정 칼럼니스트 jjy0501@naver.com http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20181221601007§ion=&type=daily&page=

나사의 카시니 탐사선과 갈릴레오 탐사선은 이 두 위성의 얼음 지각 아래에 액체 상태의 물이 있다는 여러 가지 증거를 발견했다. 그 양은 지구의 바다와 견줄 만큼 많은 것으로 생각된다.

액체 상태의 물이 있고 강력한 방사선으로부터 보호해 줄 두꺼운 얼음 지각이 존재하며 내부에 열에너지가 계속 공급된다는 사실은 이 얼음 위성이 생명체 탄생에 유리한 조건을 갖추고 있음을 시사한다. 하지만 그것이 생명체가 반드시 존재한다는 의미는 될 수 없다. 결국 외계 생명체가 존재하느냐는 질문에 답하기 위해서 탐사선을 직접 보내 확인할 필요가 있다.

과학자들이 직면한 가장 큰 문제는 최고 수십km에 달하는 얼음 지각을 뚫고 어떻게 내부를 탐사하느냐는 것이다. 나사는 우선 얼음 지각을 뚫고 나오는 수증기와 얼음, 그리고 위성 표면을 먼저 조사할 예정이지만, 목성과 토성 주변은 생명체가 살기에 적합한 환경이 아니기 때문에 여기서는 살아있는 생명체를 발견하지 못할 수도 있다. 따라서 나사의 과학자들은 유로파의 얼음 지각을 녹일 수 있는 원자력 로봇을 구상하고 있다.

나사 글렌 연구소의 컴퍼스 팀 (NASA Glenn Research COMPASS team)을 이끄는 일리노이 대학의 앤드류 봄바드 (Andrew Dombard) 교수는 터널봇 (tunnelbot)의 개념을 공개했다. (사진) 터널봇이 얼음 지각을 뚫는 방식은 드릴을 사용하는 것이 아니라 열에너지로 녹이는 것이다.

그런데 목성의 위성까지 탐사선을 보내기 위해서는 최대한 무게를 줄여야 하는 데다 오랜 시간 얼음을 뚫어야 하므로 동력원으로는 원자력 이외의 다른 대안이 없다. 연구팀은 소형 원자로를 이용하는 방법과 보이저 1/2호처럼 장거리 우주 탐사선에서 사용된 원자력 전지 (RTG)에서 나오는 열에너지를 사용하는 방법 중 하나를 검토 중이다.

하지만 원자력 에너지를 사용한다고 해서 모든 기술적 문제가 해결되는 것은 아니다. 수십km 깊이의 얼음 아래로 파고든 상태에서 지구와 어떻게 통신을 할 것인지, 그리고 여기서 생명체를 어떻게 확인할 것인지 등 여러 가지 어려운 문제를 해결해야 한다.

따라서 아직 터널봇은 개념 검토 단계라고 할 수 있다. 그러나 유로파의 얼음 지각 아래를 직접 탐사할 수 있는 유일한 방법이라는 점에서 주목을 받고 있다.

현재 나사는 유로파를 상세하게 탐사할 우주선인 유로파 클리퍼 프로젝트를 진행 중이다. 유로파 클리퍼가 보내온 자료를 분석해 얼음 지각의 정확한 두께와 가장 탐사에 적합한 지역을 물색하는 것이 우선 과제다. 터널봇을 포함한 유로파 표면 탐사선은 그다음 단계로 실제로 시행되는 것은 빨라도 수십 년 이후가 될 가능성이 크다.

비록 시간은 걸리겠지만, 인간의 호기심과 도전 정신은 언젠가 얼음 위성이 수십억 년간 품은 비밀을 밝혀낼 것이다.

'지구촌 얘기들 !' 카테고리의 다른 글

| + 미국에서 무언가 거대한 일이 터지려한다 - 성탄절 휴가후에 계엄령이 진행될 것인가?? (0) | 2018.12.25 |

|---|---|

| + 태양 1만 배 거대 플레어 내뿜는 아기별 포착 (0) | 2018.12.24 |

| + [충격영상] 태양의 그림자에 숨어있는 신비의 행성「니비루」가 촬영되다!? - 무엇일까? (0) | 2018.12.24 |

| + 엄숙한 트럼프 대통령의 경고가 나왔다... 깊은 국가는 이미 실제적으로 붕괴되다…"트럼프 통제불능 위험" (0) | 2018.12.23 |

| + 태양보다 1만 5000배 밝은 ‘슈퍼스타’ 근황 (NASA) (0) | 2018.12.22 |

| + UFO 뉴스 [12/20 ~ 12/16/2018] / 태양 주변에, 지구촌 상공에 여기저기 출현하고 있는 UFO 동영상 모음 (0) | 2018.12.21 |

| + [UFO]「2018년 최강의 UFO 뉴스 5선」 오컬트 사이트 발표! / 美 LA, UFO 출현 소동...경찰 헬기까지 출동 (0) | 2018.12.20 |

| + 한 점 티끌 지구…'천문학은 사람을 겸손하게 만든다' / '우주의 신비 6選' (0) | 2018.12.19 |

| + '토성의 아름다운 고리가 사라지고 있다' / 태양계 끝에서 새로운 왜행성 발견 (0) | 2018.12.18 |

| + [우주를 보다] 태양의 속살…탐사선이 보낸 역대 최근접 이미지 (0) | 2018.12.17 |