[아하! 우주]

밤하늘의 ‘스타’ 아세요? - 모르면 억울한 별들의 세계

입력: 2015.02.21 10:51

은막이나 브라운관을 누비는 유명 스타라면 두루루 꿰는 사람이라도 정작 밤하늘의 ‘유명 스타’ 이름을 대보라면 답하기가 그리 녹록치 않을 것 같다. 대체로 견우, 직녀성, 북극성 정도가 아닐까 싶다. 금성이나 화성 같은 것은 엄밀히 말하면 별, 곧 항성이 아니라 행성이니까 제쳐둬야 한다. 또 태양의 아예 급이 다르니까 역시 한쪽으로 따로 모시자.

우리은하에 있는 별들의 수만도 3000억 개에 이르지만, 지구 밤하늘에서 맨눈으로 볼 수 있는 별의 개수는 그리 많지 않다. 보통 우리가 맨눈으로 볼 수 있는 별의 밝기는 6.5등성 정도로(물론 빛 공해가 심한 도시 등은 제외하고), 약 6000개 정도 된다.

남-북반구 다 해서 별자리 수는 88개이고, 1등성의 개수는 21개 밖에 안된다. 우리나라에서는 1등성이 15개만 보이는데, 그중 절반이 넘는 8개가 겨울철에 뜬다. 그러니까 우리 머리 위 밤하늘의 ‘유명 스타’는 정말 한 줌밖에 안되는 셈이다. 하지만 그 면면을 살펴보면 우리가 관심 기울일 만한 사연과 내용, 자격을 갖춘, 그야말로 ‘유명 스타’들이다. 모르고 살면 억울할 그 별들의 세계로 들어가 보자.

▲ 북극성을 중심으로 도는 별들의 일주

북극성 (Polaris)

태양 다음으로 인류에게 가장 친숙한 별이 바로 북극성(Pole Star)이다. 지구 자전축을 연장했을 때 천구의 북극에서 만나는 별이다.

작은곰자리의 알파별인 북극성은 비록 2등성이지만, 지난 2000년 동안 북극에 가장 가까운 휘성으로, 오랜 옛날부터 항해자와 육로 여행자에게는 방향과 위도를 알려주는 길잡이 별이었다. 폴라리스(Polaris)라는 영어 이름을 가진 북극성은 길잡이 별이 되기에 여러 가지 좋은 조건을 갖추고 있다.

첫째, 천구북극에서 불과 1도 떨어져 작은 반지름을 그리며 일주운동을 하고 있다는 점, 2.5등성으로 비교적 밝은 별이라는 점을 들 수 있고, 또 무엇보다 엄청난 하늘의 화살표, 북두칠성이 북극성을 가리키고 있어 찾기 쉽다는 점이다. 북두칠성에서 북극성을 찾는 방법은, 국자 모양의 끝부분 두 별의 선분을 5배 연장하면 바로 북극성에 닿게 된다.

북극성을 찾을 수만 있다면 지구상 어디에 있든 자신의 위치를 가늠할 수 있다. 북극성을 올려본 각이 바로 그 자리의 위도인 것이다. 예컨대 강화도에서 북쪽 하늘의 북극성을 바라본다면 약 38도쯤 된다. 따라서 강화도의 위도는 북위 38도이고, 동서남북을 알 수 있게 되는 것이다. 인류 역사상 수많은 항해자와 조난자들이 이 북극성을 보고서 자신의 활로를 찾아갔다.

북극성이 인류에게 베푼 은덕은 이 뿐이 아니다. 고대인들은 이 북극성으로 인해 자신들이 살고 있는 지구가 공처럼 둥글다는 것을 알았다. 북쪽으로 올라갈수록 북극성의 올려본각이 커지는 것을 보고는, 이 평평하게 보이는 지구가 기실은 공처럼 둥글다는 사실을 깨쳤던 것이다.

북극성이란 사실 일반명사이고, 영어로는 폴라리스(Polaris), 우리 옛이름은 구진대성(句陳大星)이라 한다. 지금부터 5천 년 전에는 용자리 알파별인 투반이 북극성이었다. 지구의 세차운동 탓에 지구 자전축이 조금씩 이동한 때문이다.

북극성의 진면목을 좀 살펴본다면, 놀라지 마시라, 크기는 태양의 30배, 밝기는 태양의 2000배인 초거성이자 동반별 두 개를 거느리고 있는 세페이드 변광성이다. 그러니 세 별이 하나처럼 보이는 것이다.

북극성까지의 거리는 약 430광년이다. 오늘밤 당신이 보는 북극성의 별빛은 조선의 임진왜란 때쯤 출발한 빛인 셈이다.

시리우스 (Sirius)

전천에서 태양 다음으로 가장 밝은 별로 -1.5등성이다. 큰개자리의 알파별인 시리우스는 서양에서는 개별(Dog Star)이라 하고, 동양에서는 늑대별(天狼星)이라 불렀다. 큰개나 늑대나 그게 그거다. 동서양을 막론하고 사람 느낌은 크게 다르지 않은 모양이다.

또, 복더위를 뜻하는 ‘개의 날'(dog days)이라는 표현에 그 이름이 남아 있는 것으로 보아, 고대 로마 인들은 태양과 함께 출몰하는 시리우스 별을 1년 중 가장 더운 시기와 연관시켰던 모양이다. 우리가 복날 개고기를 먹는 것도 혹시 이런 관점에 연유하는 것이 아닐까?

늑대 눈처럼 시퍼렇게 보이는 시리우스는 사실 쌍성으로, 그 중 밝은 별은 태양보다 23배 더 밝다. 별은 생각보다 사교적이다. 하늘에 떠 있는 별의 1/2 가량이 다중성이다.

고대 이집트에서는 이 별이 일출 직전에 동쪽에서 떠오르는 무렵 어머니 나일 강의 범람이 시작되었기 때문에, 이로써 일년의 시작으로 삼았으며, 이시스 신전은 시리우스의 출몰 방향에 맞추어서 지어졌다.

겨울철에 이 별을 찾기는 아주 쉽다. 오리온별자리의 동쪽에 떠오르는 가장 눈부신 별이 바로 시리우스다. 크기는 태양의 약 2배이고, 거리도 가까워 8.6광년밖에 안된다. 태양에서 5번째로 가까운 별이다.

1862년에는 동반성 시리우스 B가 발견되었는데, 처음으로 발견된 백색왜성이다. 백색왜성은 반지름이 작은 고밀도의 별로, 표면중력은 놀랄 만큼 큰데, 그 표면중력은 지구의 5만 배나 된다.

직녀성 (Vega)

흔히 베가라고 부르는 직녀성은 거문고자리의 알파별로, 광도는 0.0등, 겉보기 등급 순에서 5번째로 밝은 별이다. 북반구 하늘만을 한정할 경우 큰개자리의 시리우스, 목자자리의 아르크투루스에 이어 세 번째로 밝은 별이다.

지름은 태양의 약 3배, 질량은 태양의 약 2배, 밝기는 태양의 약 37배이다. 청백색으로 매우 밝게 빛나 ‘하늘의 아크등’이라는 별명을 가지고 있다.

독수리자리의 알타이르(견우성), 백조자리의 데네브와 함께 여름의 대삼각형을 이룬다. 지구의 세차운동으로 베가는 기원전 1만 2000년까지 북극성이었으며, 다시 서기 1만 4000년경에 북극성으로 등극한다. 거리도 24.7광년으로 가까워진다. 참고로, 베가라는 이름은 아랍 어로 ‘하강하는 독수리’라는 뜻이다.

좀생이별 (Pleiades)

▲ 플레이아데스 성단

흔히 플레이아데스라고 불리는 좀생이별은 하나의 별이 아니라 성단이다. 비교적 젊은 수백 개의 청백색 별들로 구성된 대표적인 산개성단이다. 황소자리에 있는 플레이아데스는 성단 전체를 둘러싼 엷은 성간 가스가 별빛을 반사해 신비스럽게 보이는 탓으로 천체 사진가들의 인기 '품목'이다.

맨눈으로도 3∼5등의 별을 7개쯤 볼 수 있는데, 이 7개의 별을 7자매별이라고 부르기도 한다. 지구로부터 410광년 떨어져 있다. 한국과 중국에서는 예로부터 이십팔수(二十八宿)의 여덟 번째인 묘성(昴星)으로 알려져 있다.

좀생이별을 찾기는 아주 쉽다. 구글 스카이 앱을 스마트폰에 깔았다면 그걸 밤하늘에 겨눠 황소자리를 찾은 다음, 그 근처를 둘러보면 별들이 오종종 모여 있는 빛뭉치가 금방 눈에 띈다. 그게 바로 좀생이별이다. 쌍안경으로 보면 그 환상적인 아름다움에 빠져들어 결코 잊혀지지 않을 것이다.

베텔게우스 (Betelgeuse)

▲ 허블 우주망원경이 잡은 오리온자리의 1등성 베텔게우스

지구촌 밤하늘에서 현재 가장 문제적 별이다. 무슨 사연인고 하면, 이 별이 임종이 가까운데, ‘조만간’ 초신성으로 폭발할 거라는 천문학자들이 예고가 나왔기 때문이다. 물론 조만간이란 오늘 내일일 수도 있지만, 우주 스케일에서는 수천, 수만 년이 될 수도 있다.

베텔게우스는 오리온자리의 알파 별로, 좌상 꼭짓점에 있다. 엄청난 적색 초거성으로 지름이 태양 크기의 900배나 된다. 만약 베텔게우스를 태양 자리에 끌어다놓는다면 목성 궤도까지 잡아먹을 것이다. 밝기는 태양의 50만 배, 거리는 640광년이다.

초거성인 베텔게우스가 수명을 다해 초신성으로 폭발한다면 지구에서 최소한 1~2주간 관측될 가능성이 있는 것으로 예상되고 있다. 정확한 폭발시점은 알 수 없으나, 2016년이 오기 전에 일어날 가능성도 있다고 한다. 물론 그런 일이 실제로 일어난다면 그것은 현장에선 이미 640년 전에 일어났던 일일 것이다. 그러면 여러분은 400년 만에 지구 행성인으로서 초신성 폭발을 보는 행운을 누리게 되는 셈이다.

베텔게우스가 폭발한다면 지구에는 어떤 영향을 미칠까? 나이가 850만 년인 이 늙은 거성은 중심에서 연료가 소진되면 내부로부터 붕괴돼 엄청난 폭발과 함께 마지막 빛을 발하게 된다.

이때 우리는 약 1~2주간 밤하늘에서 믿기 어려울 정도의 밝은 빛을 목격하게 될 것이다. 곧, 초신성 폭발하면서 발하는 빛은 몇 주일에 걸쳐 밤을 낮처럼 만들고 마치 하늘에 2개의 태양이 떠 있는 것과 같은 장면을 연출한다. 이후 몇 달간 서서히 빛이 사그라져 결국에는 성운이 될 것이다. 지구에서 워낙 멀리 떨어져 있어 지구가 직접 그 영향을 받을 가능성은 거의 없다고 한다.

나우뉴스 이광식 통신원 joand999@naver.com

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20150216601016§ion=spaceNnature&type=&page=

밤하늘의 ‘스타’ 아세요? - 모르면 억울한 별들의 세계(2)

입력: 2015.02.21 10:51

▲ 북두칠성. 됫박 끝의 두 별을 지극성이라 한다. 그 다섯 배를 연장하면 북극성에 닿는다.

제리 로드리게스

지난번 밤하늘의 '유명 스타'들을 소개한 후 밤하늘에 원성이 자자하다는 소식이 들려왔다. 다른 '스타'들이 벌떼처럼 들고일어나, 도대체 '유명 스타' 선정 기준이 무엇이냐는 항의가 별빛처럼 빛발쳤다는 것이다. 그도 그럴 것이, 이들 다른 유명 스타들의 기라성 같은 면면을 보면 충분히 납득이 가는 일이라, 부득이 '유명 스타' 제2탄을 내보낸다.

북두칠성 (Big Dipper)

하늘에서 두 번째 가라면 서러워할 유명 스타 군단이 바로 북두칠성이다. 아무리 별자리에 무심한 사람이라도 북두칠성은 다 알 것이다. 북쪽 하늘에 자루 달린 큼직한 국자 모양의 별자리를 어찌 모르랴.

하지만, 사실 북두칠성은 그 자체로 하나의 별자리가 아니다. 큰곰자리의 꼬리 부분에 해당하는 국자 모양의 7개의 별을 가리키는 것이다. '북두(北斗)'는 북쪽 됫박이란 뜻이고, 서양에서는 '큰 국자'라는 뜻으로 빅 디퍼(Big Dipper)라고 한다.

한국과 중국에서는 예로부터 인간의 수명을 관장하는 별자리로 여겼다. 사람이 죽으면 칠성판 위에 누이는 것도 같은 맥락이다. 또, 우리 조상들은 북두칠성을 신성하게 여겨 신앙의 대상으로 삼기도 했다. ‘칠성단을 쌓고 칠성님께 비나이다‘의 그 '칠성'은 북두칠성을 일컫는 것이다.

특히 고구려인들은 자신들이 북두칠성의 자손, 곧 천손(天孫)으로 여기는 칠성신앙을 갖고 있었다. 그래서 왕릉이나 옛무덤 속 천장벽화에 북두칠성을 즐겨 그렸다.

북두칠성을 이루는 7개의 별은 모두 2등 내외의 밝은 별로, 예로부터 항해할 때 길잡이 별로 인류에게는 친근한 별들이다. 또한 됫박 끝의 두 별을 잇는 선분을 5배 연장하면 바로 북극성에 닿으므로, 두 별을 지극성(指極星)이라고 한다.

그런데 사실 북두칠성은 7개 별이 아니라 8개 별로, 북두팔성이라 불러야 마땅하다. 위 사진에서 자루 끝에서 두 번째 별을 자세히 보라. 미자르라는 이름의 별인데, 그 옆에 알코르라는 작은 별 하나가 더 붙어 있어 이중성을 이루고 있다. 그러나 두 별은 시선방향에서 붙어 보일 뿐, 사실은 1.1광년 이상 떨어져 있다. 이를 안시쌍성이라 한다.

알코르는 4등성이지만, 2등성 미자르에 딱 붙어 있는 이것을 보려면 시력이 1.5 이상 되어야 한다. 1.0의 경우에는 어렴풋이 보이고, 0.7 이하는 아예 볼 수 없다. 그래서 옛날 로마의 모병관들이 식민지 젊은이들에게 급료와 로마 시민권을 미끼로 군인을 뽑을 때 이 별을 시력 측정용으로 이용했다.

오늘밤에라도 바깥에 나가 북두칠성을 한번 바라보라. 미자르와 알코르가 떨어져 보이지 않고 하나로 보인다면 로마군 모병관은 당신을 바로 귀가조치시킬 것이다.

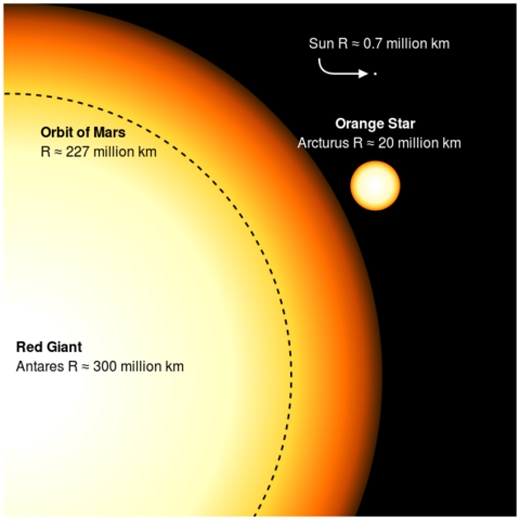

▲ 안타레스와 아르크투루스, 태양의 크기 비교. 안타레스가 화성 궤도까지 잡아먹는다.

위키피디아

아르크투르스 (Arcturus)

북두칠성의 손잡이 곡선을 한참 따라가다 보면 밝은 오렌지색 별 하나가 마중나온다. 그게 바로 목자자리의 알파 별 아르크투루스로, 하늘에서 세 번째로 밝은 별이다. 아르크투루스란 말은 '곰을 지키는 사람'이라는 뜻의 그리스 어다. 북두칠성을 꼬리로 달고 있는 큰 곰 뒤를 따라다니는 것처럼 보여 붙인 이름일 것이다.

아르크투르스는 정확히 -0.1등성으로 거리도 36광년이어서 태양과 비교적 가깝다. 하지만 크기는 태양 지름의 27배나 되고, 밝기는 태양의 약 100배나 된다. 이렇게 큰 항성을 '거성'이라 한다.

봄철 밤하늘에서 가장 찾기 쉬운 별자리인 목자자리의 아르크투루스, 처녀자리의 스피카, 사자자리의 데네볼라를 이어 만들어지는 삼각형을 ‘봄철의 대삼각형’이라 하고, 북두칠성 손잡이에서 아르크투루스, 스피카로 이어지는 곡선을 '봄의 대곡선'이라 한다. 이 정도만 알고 있어도 봄의 밤하늘을 자녀들에게 설명하는 데 어려움이 없을 것이다.

▲ 봄철 대삼각형의 한 꼭지점을 이루는 1등성 스피카는 처녀자리의 알파 별. 여신이 손에 든 빛나는 ‘보리 이삭’을 뜻한다.

위키피디아

스피카 (Spica)

봄철 대삼각형의 한 꼭지점을 이루는 1등성 스피카는 처녀자리의 알파 별이다. 스피카는 '곡물의 이삭'이라는 라틴 어인데, 여신이 손에 든 빛나는 보리 이삭이 스피카다. 이 별이 나타나면 파종 때가 가까워진 것이므로 농사와 매우 밀접한 관계가 있다.

밤하늘에서 15번째로 밝은 별인 스피카는 한 별이 아니라 동반성을 가진 쌍성이다. 서로의 둘레를 4일마다 한 바퀴씩 공전하며, 주성과 동반성의 질량은 각각 태양의 9.4배와 6배이고, 거리는 260광년이다.

이 별이 유명한 것은 청초한 처녀처럼 맑고 푸른빛을 내는 이유도 있지만, 지구의 세차운동을 가르쳐준 것이 가장 큰 이유다. 별의 등급을 최초로 정했던 히파르코스가 지구의 세차운동을 이 별로 인해 알게 되었고, 지동설의 코페르니쿠스도 세차운동에 관한 연구를 위해 스피카를 많이 관찰했다.

스피카는 초신성으로 일생을 마칠 것으로 예상하는 후보들 중 지구에서 가장 가까운 별이기도 하다. 또 하나 기억해야 할 것은 스피카가 알파 별인 처녀자리는 머리털자리와 함께 은하나 은하단이 많이 발견되는 곳이라는 점이다. 처녀자리 은하단은 200개 정도 은하가 한 무리가 된 거대한 은하단으로, 거리는 약 6,000만 광년이며, 초속 1,200km의 속도로 멀어져가고 있다.

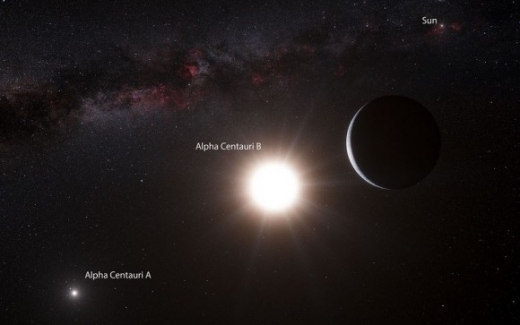

▲ 알파 센타우리 B별의 상상도.

그림/ESO

센타우루스자리 알파별 (Alpha Centauri)

센타우루스자리에서 가장 밝은 별인 -0.01등성으로, 밤하늘에서는 네 번째로 밝은 별이다. 맨눈으로는 하나로 보이지만 사실은 쌍성계로, 태양과 매우 비슷한 센타우루스자리 알파 A별, 태양보다 좀 가볍고 차가운 오렌지색 왜성인 센타우루스자리 알파 B별로 이루어져 있다. 2012년에 센타우루스자리 알파 B별 주위에서 지구 크기의 행성을 발견했지만, 너무 뜨거워 생명이 살 수 없다.

밤하늘에서 이들과 조금 떨어진 곳에 적색왜성 센타우루스자리 프록시마란 별이 있는데, 이 별이 태양에서 가장 가까운 별로 유명하다. 거리는 4.22광년이지만, 가장 빠른 우주선으로 달려도 약 8만 년 걸린다.

하지만 상대적으로 가까운 거리 때문에 이 별은 성간여행을 소재로 한 과학소설이나 비디오 게임들의 소재로 잘 쓰인다. 어쨌든 센타우루스자리 알파별은 인류가 성간여행을 현실화할 경우 가장 먼저 방문할 후보들 중 하나이다.

안타레스 (Antares)

전갈자리의 알파 별로, 겉보기 등급으로 16번째로 밝은 별이다. 황도 근처에 있는 안타레스는 화성처럼 붉은빛을 띠기 때문에 전쟁의 신 이름이 붙은 '화성(아레스)의 경쟁자'라는 뜻을 갖고 있다.

적색 초거성인 안타레스는 스스로 변광하는 변광성으로, 밝을 때는 0.9등, 가장 어두울 때는 1.8등이며, 지름은 무려 태양의 700배에 이른다. 만약 안타레스를 태양 자리에다 끌어다 놓는다면 화성 궤도까지 집어삼킬 것이다. 다행히 안타레스는 지구에서 약 600광년이나 멀리 떨어져 있다.

안타레스는 한 개의 단독성이 아니라, 청백색의 안타레스 B를 동반성으로 거느리고 있다. 두 별 사이의 거리는 550AU(1AU는 태양-지구 간 거리)에 이른다.

안타레스를 가장 잘 관찰할 수 있는 시기는 안타레스가 태양의 반대편에 오는 5월 31일 전후다. 이 무렵의 안타레스는 저물녘에 떠서 새벽에 지므로 밤새 볼 수 있다. 태양으로 인해 이 별을 못 보는 시기는 북반구가 남반구보다 긴데, 그 이유는 안타레스의 위치가 천구적도의 아래에 있기 때문이다.

▲ 오리온자리의 베타 별 리겔.

길봇

리겔 (Rigel)

겨을철 마당에 나가 남녘 밤하늘을 보면 장구처럼 생긴 별자리가 금방 눈에 들어온다. 별자리의 왕자인 오리온자리다. 혼자서 그 귀한 1등성 2개를 차지하고 있기 때문이다. 오리온은 그리스 신화에 나오는 미남 사냥꾼 이름이란다.

이 사냥꾼의 허리띠를 이루고 있는 등간격의 삼성도 눈에 잘 띈다. 바로 그 아래에는 유명한 오리온 대성운이 있다. 리겔은 오리온자리의 베타 별로, 오리온자리 사변형의 우하(右下) 꼭짓점에 있다. 안시등급 0.08등, 거리 770광년, 푸른색 초거성이다. 아주 젊은 별로 나이가 1천만 년밖에 안된다.

크기는 태양 지름의 60배, 절대광도는 6만 배에 달하지만, 평균밀도는 물의 수천분의 1에 지나지 않는다. 이중성(二重星)으로, 6.8등성인 동반성이 있다. 리겔이란 아랍 어로 '거인의 왼발'이란 뜻이다. 리겔은 밝고 지구 어느 대양에서나 잘 보였기 때문에, 예로부터 중요한 항해별 중 하나였다.

▲ 용골자리의 알파 별 카노푸스.

NASA

카노푸스 (Canopus)

용골자리의 알파 별인 카노푸스는 -0.7등으로 시리우스 다음으로 밝은 별이다. 거리는 310광년, 크기는 태양의 65배, 밝기는 태양의 13,600배다.

우리나라와 중국에서는 노인성, 수성으로 불리며, 인간을 수명을 관장하는 별로 여겨지고 있다. 옛 기록에 따르면, 남부 지역에서 이 별을 보았을 경우 나라에 고하도록 했으며, 매우 경사스러운 징조로 여겼다.

한국에서는 남쪽의 수평선 근처에서 매우 드물게 볼 수 있다. 서울에서는 지평선에서 약 1도 정도로, 거의 지평선에 걸쳐 있다. 원래는 붉은 별이 아니지만, 지평선 방향의 두꺼운 대기층에 의해 푸른 빛이 흡수되어 붉게 보인다. 이 별은 약 1만 2000년 뒤에는 남극성이 될 것이다.

우주선이 우주공간에서 항로를 잡을 때 기준으로 이용하는 이정표 별이기도 하다. 무엇보다 카노푸스를 보게 되면 오래 산다는 말도 있으므로, 제주도나 호주 같은 남녘으로 여행한다면 꼭 이 별을 놓치지 말고 보기 바란다.

나우뉴스 이광식 통신원 joand999@naver.com

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20150221601002§ion=&type=daily&page=

'지구촌 얘기들 !' 카테고리의 다른 글

| + “태양 질량의 1200만배 ‘초대형 블랙홀’ 발견” (0) | 2015.02.26 |

|---|---|

| + 우리가 미처 모르는 태양계 ‘태양왕조 실록’ - 지구는 곰보방 부스러기 (0) | 2015.02.25 |

| + 사람 눈 닮은 ‘아이볼 행성’ - 제2의 슈퍼지구 생명체 가능성 (0) | 2015.02.24 |

| + UFO 뉴스 / 지구촌 상공에 여기도 뜨고, 저기도 뜨고 있는 UFO 들 동영상 모음 (0) | 2015.02.24 |

| + ‘화성행 편도티켓’ 후보자 100인 그들은 누구일까? - 지금 어떤 심경일까? (0) | 2015.02.23 |

| + [스페이스] 블랙홀이 내뿜는 초고속풍 관측 - 모든 것 사라진다 (0) | 2015.02.20 |

| + UFO 뉴스 / 우리나라 설날에 보는 - 우리 태양계. 지구촌 상공에 출현하고 있는 UFO 들 (0) | 2015.02.19 |

| + 우주 화성에서 미스터리 구름 포착 - 혹시.. 구름 위장 초대형 모선 UFO? (0) | 2015.02.18 |

| + 화성 이주민 후보 100'명 선정...편도티켓 - 지구를 떠나는 사람들 (0) | 2015.02.17 |

| + UFO 뉴스 / 美 대통령 고문 - "오바마 UFO 비밀자료 밝혀야" / UFO 內 외계인 보인다 - R (0) | 2015.02.16 |